Fußball-Europameisterschaft 2016: Rassismus, Hooligans und Gewalt - Teil 2. Darin: Mehr Hooligans, mehr Krawalle, mehr Neonazis - auch international. Rassistische Gewalt und Bedrohung mit EM-Bezug: Stuttgart, Hannoversch Münden, Reutlingen, Berlin, Bautzen, Bremen, Braunschweig. Die Sozialen Netzwerke als traurige Orte voller "unverkrampftem" Rassismus, Hass, Sexismus. Ein Todesopfer rassistischer Gewalt im EM-Kontext gab es in Italien. Und wenig Mitgefühl für die homosexuellen Opfer des Attentats von Orlando bei der Uefa.

Von Simone Rafael

- Teil 1 der Dokumentation hier: Bestimmendes Thema der ersten Woche waren die Hooligan-Gewalt, oft mit rassistischem Hintergrund. Und Alexander Gauland maulte gegen Jerome Boateng als Nachbarn.

+++ Warnung: Dieser Artikel dokumentiert rassistische und diskriminierende Entgleisungen während der Fußball-WM. Deshalb enthält er an einigen Stellen rassistische und gewaltvolle Sprache +++

Hooligans und Krawalle

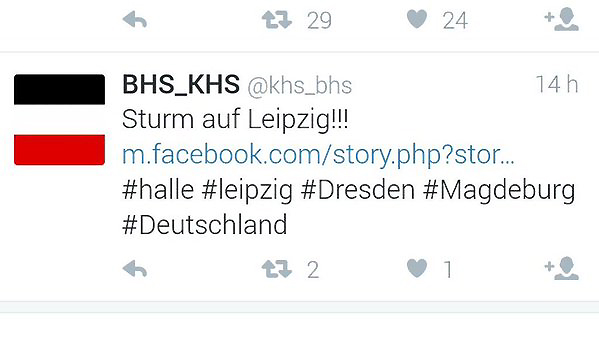

Bei den Krawallen in Lille zwischen deutschen und ukrainischen Fans waren auch rechtsextreme Hooligans aus Sachsen beteiligt. Einer von ihnen, aus Dresden, posteten auf Facebook „Wir mischen mit“ und zeigt dazu Bilder und ein Video von den Ausschreitungen in der französischen Stadt. Darüber ist auf einem breiten Foto die Deutschlandfahne zu sehen. Auf ihr prangt in altdeutschen Buchstaben „Gefechtsbereit“. Auf die Seite des Hooligans kommt man über den Facebook-Account der Gruppierung „Faust des Ostens“, die der sächsische Verfassungsschutz der subkulturell geprägten rechtsextremistischen Szene zurechnet. Auf einem im Internet auf mehreren Seiten zu sehenden Foto aus Lille posieren Fans aus Sachsen mit der Reichskriegsflagge des Kaiserreichs. Ein Hooligan zeigt zudem den Hitlergruß. Ein weiterer hält einen Schal mit der Aufschrift „Dresden Ost“ hoch. Dabei handelt es sich um einen Trupp, der zumindest Kontakte zu Rechtsextremisten unterhält. Ein weiterer Fan zeigt einen Schal mit der Aufschrift „Perverse Menschenfresser“ und gibt sich damit offenkundig als Anhänger einer gleichnamigen Gruppierung Zwickauer Fußballfans zu erkennen (Tagesspiegel) Bei Spiel Deutschland-Ukraine war ein Dortmunder Neonazi im Stadion (Störungsmelder).

Hier noch Expertenmeinungen zur Hooligan-EM, zusammengetragen von der taz.

Und ein guter Kommentar in der Jüdischen Allgemeinen: „Oft ist die Rede vom Kommerz, der den Sport kaputt mache. Der größte Feind aber sind Nationalisten, Rassisten, Schwulenhasser und Antisemiten.“

Hooligans bei der Fußball-EM: Die neuen rechten Hilfstruppen

Die randalierenden Schläger in Frankreich lenken den Blick auf das Phänomen des Hooliganismus. In ganz Europa treten die gewaltbereiten Gruppen mit Rückendeckung der neuen rechten Politik ungehemmt auf. Auch außerhalb der EM verbreiten sie Rassismus und Hass (Stuttgarter Zeitung).

Rassistische Gewalt und Bedrohung mit EM-Bezug in Deutschland

- Stuttgart: Nach Schüssen aus einer Schreckschusswaffe auf einen dunkelhäutigen Passanten in Stuttgart hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Er ist 19 Jahre alt und stammt aus Stuttgart-Freiberg. Laut Polizei ist er bislang nicht in Zusammenhang mit politisch motivierten Taten aufgefallen. Der Schwarze Deutsche war am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs gewesen, als sich ein Kleinwagen näherte. In diesem saßen den Angaben zufolge zwei Männer, die beide ein Deutschland-Trikot trugen. Unvermittelt soll der Fahrer mit der täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe auf den Passanten gezielt und mit dem Ruf „Lauf, Schwarzer“ abgedrückt haben. (Südwestpresse)

- Hannoversch Münden: Vier minderjährige Geflüchtete wurden am 12.06.2016 im Kreis Göttingen von polnischstämmigen Fußballfans, die nach einem Spiel der polnischen Mannschaft mit einer Polen-Flagge unterwegs waren, angegriffen und verletzt, ihre Fahrräder wurden von den Fußballfans beschädigt. Zugleich verbreiteten die Angreifer die Lüge, die Geflüchteten hätten sie mit "Metallstangen und Zaunlatten“ angegriffen und ihre Fahrräder in Richtung der Männer geworfen (Presseportal)

- Reutlingen: Nach dem Spiel Deutschland – Nordirland wird am 21.06.2016 ein 19-Jähriger in Reutlingen rassistisch beleidigt und angegriffen, einer der drei Angreifer zeigte den sogenannten Hitlergruß. Ein 24-jähriger Täter ist einschlägig polizeibekannt. Er beleidigte einen 19-Jährigen wegen seiner Hautfarbe, bespuckt ihn, versetzt ihm einen Kopfstoß und zeigt den Hitlergruß (Südwestpresse).

- Berlin: Es ist schon der dritte Vorfall dieser Art auf der Berliner Fanmeile: Zwei Männer sollen am Samstag, den 02.07.2016, vor dem Spiel gegen Italien den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei nahm sie vorübergehend fest. Beim EM-Spiel Deutschland gegen Italien sollen erneut Männer auf der Berliner Fanmeile den Hitlergruß gezeigt haben. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag ermittelt der Staatschutz deswegen gegen einen 19-Jährigen und einen 22-Jährigen. Laut Polizei beobachteten Polizeibeamte und Zeugen, wie die Männer während des Abspielens der deutschen Nationalhymne vor dem Viertelfinalspiel der Europameisterschaft den verbotenen Gruß zeigten. Sie wurden vorübergehend festgenommen. In einer ersten Befragung hätten beide die Taten eingeräumt, hieß es. Ermittelt wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (rbb)

- Bautzen: In Bautzen (Sachsen) feierten etwa 50 Menschen in der Nacht zum Sonntag, den 03.07.2016, den Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, als in der Menschenmenge ein 20-jähriger Libyer und 43-jähriger Bautzener in Streit gerieten. Dabei besprühte der junge Mann den anderen mit Reizgas und schlug ihn mit einem Regenschirm. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, ist der 43-Jährige der Polizei als rechtsmotiviert bekannt. Laut Polizei sei unklar, wer den Streit begonnen habe. Kurz danach informierte ein Zeuge die Polizei, dass sich vor einem Haus mehrere dunkel gekleidete Männer versammelt haben. Anwohner sprachen später von etwa zehn Personen. Die Gruppe skandierte rechte Parolen. Offenbar versuchten einige der Männer, in ein Haus einzudringen, in dem ein 24-jähriger Syrer lebt. Dieser war bei der vorangegangenen Auseinandersetzung involviert gewesen. Er hatte den 20-jährigen Libyer begleitet (Sächsische Zeitung)

- Bremen: Im Bremer Ostertorviertel ist es nach dem EM-Halbfinale zu einem rassistisch motivierten Übergriff auf einen 17-jährigen Bremer mit dunkler Hautfarbe gekommen. Das Opfer wurde laut Polizeiangaben von einer fünfköpfigen Gruppe bedrängt und beleidigt. Das Quintett soll zuvor lautstark verfassungswidrige Parolen gerufen haben. Wie die Polizei mitteilte, stiegen gegen 0.40 Uhr an der Haltestelle "Theater am Goetheplatz" drei Männer und zwei Frauen aus der Straßenbahn Linie 3. Laut Zeugenaussagen riefen sie zuvor rechte Parolen. Einer aus der Gruppe ging demnach auf den 17-jährigen Bremer zu und bedrängte und beschimpfte ihn mit rassistischen Ausdrücken. Zwei 45 und 61 Jahre alte Männer bekamen den Vorfall mit und eilten dem Jugendlichen zu Hilfe. Sie wurden daraufhin mit einer Flasche und einem Fahrrad beworfen, verletzten sich aber nur leicht. Anschließend stieg die Gruppe wieder in die Straßenbahn und verließ diese laut weiteren Aussagen wohl an der Haltestelle Sielwall (Weser-Kurier).

- Braunschweig: Nazischläger in der Innenstadt nach Halbfinale - Am Donnerstagabend waren in Braunschweig gegen 23 Uhr zwei Männer unterwegs, die nach Polizeiangaben extrem rechte Parolen gerufen und einen Mann geschlagen haben sollen. Die beiden sollen einen 32-jährigen Mann verprügelt haben und traten auch noch auf ihn ein, als er schon am Boden lag. Die Beamten stellten die beiden 17 und 24 Jahre alten Beschuldigten. Der 17-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen und wurde von der Polizei seinem Vater übergeben. Unkooperativ zeigte sich der 24-Jährige. Er beleidigte und beschimpfte die Polizisten und zeigte den Hitlergruß (Regionalbraunschweig.de)

Auch interessant: In Mombach (Rheinland-Pfalz) gibt es eine Kneipe, "Zur Quellwiese", die ist nicht nur mit sehr vielen Deutschland-Fahnen, sondern auch mit Reichskriegsflaggen geschmückte. Ein journalistischer Kollege besuchte die Kneipe und führte ein sehr erhellendes Interview mit dem Wirt, der nach eigener Angabe "Patriot hoch 3", aber "kein Nazi" ist: "Seinen rechten Unterarm hingegen ziert ein Schriftzug. Kaum lesbar auf den ersten Blick steht dort in altdeutscher Schrift „Blut und Ehre“ - eine Parole der Hitlerjugend, eigentlich verfassungswidrig. „Blut und Ehre für meine Familie, Frau, Kinder, für Mainz, für meine Freunde“, zählt Haas auf. „Ich hab es in altdeutscher Schrift gemacht – es ist ja bekannt, warum man das macht.“ Er zögert. „Weil ich ein alter Deutscher bin“, sagt er und lacht kurz auf." (Merkurist)

Sexismus

ZDF-Reporterin Claudia Neumann: „Ich stehe kerzengerade im Wind“

ZDF-Reporterin Claudia Neumann hat bei der EURO in Frankreich als erste Frau im deutschen Fernsehen EM-Spiele kommentiert. Das Echo in den sozialen Medien darauf war teilweise verheerend, viele Menschen beschimpften sie auf übelste Art. Nun bezieht Neumann Stellung zu den Angriffen (Die Welt).

Frage: Claudia Neumann, wie nehmen Sie die Verbalinjurien aus dem Netz auf?

Claudia Neumann: Ich stehe weiterhin kerzengerade im Wind und bin keineswegs gefährdet, mich vom Eiffelturm zu stürzen.

Frage: Dann lesen Sie nicht, was mancher "Fan" da so alles schreibt …

Neumann: Nein ich lese wirklich nicht alles. Das ist kein Kokettieren, ich bin ohnehin nicht sehr viel unterwegs in den sozialen Netzwerken. Und ich habe mir vorher vorgenommen, das nicht zu machen, weil ich diese Reaktionen erwartet habe. Aber natürlich bekomme ich das mit, allein schon an den Reaktionen der Kollegen, die sagen: Lass dich nicht beeinflussen.

Frage: Wie gehen Sie damit um?

Neumann: Es hat ein paar Tage gedauert, aber ich habe für mich angenommen, dass ich hier nicht als Reporterin unterwegs bin, sondern in einer Funktion. Ich spiele die Rolle so gut mit, wie ich kann. Wenn es dabei hilft, dass es ein paar jüngere Kolleginnen irgendwann leichter haben – okay. Ich kann's aushalten, ich habe ein dickes Fell.

Soziale Netzwerke und ihre Tücken

Nach EM-Aus: Beatrix von Storch hetzt gegen DFB-Team − Das Netz läuft Sturm

Auf gewisse Weise endet die EM, wie sie anfing: Mit rassistischer Hetze durch die AfD. Anfangs hetzte Alexander Gauland gegen Jerome Boateng, am Ende kommentierte die Berliner AfD-Landesvorsitzende und AfD-EU-Parlamentarierin Beatrix von Storch nach dem deutschen Aus im EM-Halbfinale auf Twitter: „Vielleicht sollte nächstes mal dann wieder die deutsche NATIONALMANNSCHAFT spielen?“ Klingt wie die rassistische Propaganda der NPD in den letzten Jahren („Für eine wahre National-Mannschaft“), aber Storch wäre keine gute AfD-Rhetorikerin, wenn sie sich nicht ein Türchen offengelassen hätte: Gemeint sei – „natürlich“ – kein Rassismus in Bezug auf Spieler mit Migrationshintergrund, sondern Kritik am offiziellen DFB-Namen „Die Mannschaft“. Inzwischen hat sie den Tweet gelöscht (Berliner Zeitung, Thüringer Allgemeine).

Von Storch war natürlich nicht die einzige Rechtsaußen-Akteurin, die versuchte, die EM für Abwertung und Rassismus zu nutzen. Zuvor hatte Von Storch-Parteikollegin Frauke Petry Fragwürdiges getwittert: „"Schäubles Alptraum: die inzestuösen Isländer gleich im Viertelfinale"“. Wie bitte? „Treffen“ wollte sie damit, so erklärte Petry später, rhetorisch Finanzminister Wolfgang Schäuble, weil der gesagt habe, Abschottung führe zu Inzucht und würde Deutschland kaputt machen. Es klang aber doch wie eine rassistische Beleidigung der netten Isländer. (Merkur)

Pegidas Lutz Bachmann etwas bediente den in Rechtsaußen-Kreisen bei dieser EM beliebtesten Diskurs nach dem EM-Aus: „Glückwunsch an Afrika für den verdienten EM-Sieg über … ja was eigentlich … ach ja, „Die Mannschaft“ oder „Das Land“!? Fazit: Die besseren bzw. die mit den meisten Migranten haben gewonnen! Wir brauchen also dringend mehr Fachkräfte für „Die Mannschaft“! (dokumentiert bei "Fußball-Fans gegen rechts" auf Facebook).

Auch nicht mit Ruhm bekleckert hat sich Markus Söder (bayerischer Finanzminister, CDU) – erst gab es einen Tweet mit Deutschland-Glitzerhütchen und Pizza, die jetzt „verputzt“ werde, dann den Kommentar „Irre! Darauf warten wir seit 40 Jahren. Nur: Nie mehr Elfer für Özil. Künftig Elfer nur noch durch junge Spieler.“ Dass er sich für Özil statt für Müller oder Schweinsteiger entschied, die auch als „alte Spieler“ verschossen hatten, war natürlich reiner Zufall, sagte Söder später. Deshalb löschte er auch den Tweet (web.de).

Rassismus mit EM-Bezug in Sozialen Netzwerken

Journalist Sören Kohlhuber dokumentierte rassistische Ausfälle auf Twitter nach dem verlorenen Halbfinal-Spiel Deutschland gegen Frankreich. Peinlich: Dafür wurde er von Facebook gesperrt, dessen Mitarbeiter_innen wieder einmal die Dokumentation rassistischer Hetze mit rassistischer Hetze verwechselten.

Auch “Schlandwatch” dokumentiert Entsprechendes – etwa ein “entspanntes” “Italien raus” an der Pizzeria vor dem Deutschland-Italien-Spiel:

Oder eine Reichsflagge beim Public Viewing auf Mallorca:

Auch zahlreiche Nutzer_innen veröffentlichen auf Facebook ihre Erlebnisse - auch hier gab es einen Kommentar zum Public Viewing auf Mallorca:

„Nachdem Mesut Özil den Elfmeter verschossen hat, rief jemand am Nachbartisch "Der türkische Hurensohn." Als ich und mein Nachbar sofort reagierten und diese Äußerung zutiefst verurteilten waren die Betroffenen doch sehr erstaunt und beleidigten uns. Man versuchte mich dann zu beruhigen. Doch am meisten schockiert haben mich die peinlich berührten Weggucker, denen wir wohl die Partylaune unterbrochen haben. Dabei dachte ich, dass die Beleidigung des Menschen Mesut Özil die Stimmung verdorben hat. Hmmm. Dann skandierten an anderer Stelle alle Sieg. Man hörte vereinzelt Heil aus dem Hintergrund. Wieder war ich zutiefst schockiert und rief Nazis raus. Doch vielen war ich wohl eher peinlich. Beim Heil rufen hörten sie es zwar, doch duldeten es. Mein Tischnachbar und ich waren erschüttert. Tausende "Deutsche" sitzen als Ausländer in Spanien und gucken und hören weg. Ich weiß sehr wohl, dass Stimmung wichtig ist. Aber ich weiß auch, dass diese Stimmung auch Verantwortung trägt.“

Heftig war der Rassismus gegen zwei junge Französinnen beim Public Viewing in Köln:

„Einige Freunde und ich wollten heute Abend gemütlich Fussball zusammen gucken und gingen dafür in die Kölner Innenstadt. Wohlgemerkt: Unter diesen Freunden waren zwei Fransösinnen, die natürlich gerne ihr Team anfeuern wollten. Wir saßen also in einem Restaurant und bis zum 0:0 war alles gut (…).Nach Ende des Spiels schienen diese Menschen ihre Aggressionen aber an irgendjemandem auslassen zu wollen: Meine Freundinnen wurden massiv beleidigt. So einen wunderbar "unverkrampften" Patriotismus wollte ich so nicht stehen lassen. Es hat mich in dem Moment zutiefst geschockt, dass völlig Unbekannte in einer Bar auf uns losgehen. Es brach eine lautstarke Auseinandersetzung aus, während dessen eine junge Frau sich berufen fühlte, auf mich loszugehen und u.a. ein Glas Wasser nach mir zu werfen. (An dieser Stelle möchte ich sagen: es gab einige andere Menschen, die eingeschritten sind und die Freundinnen von mir verteidigt haben, auch wenn es leider zu viele gab, die nichts gesagt haben.) Die Gruppe verließ dann nach verschiedenen Aufforderungen das Restaurant. Die eine meiner Freundinnen war mittlerweile in Tränen ausgebrochen, wir alle waren völlig fassungslos, wieviel Hass uns wegen einem Fussballspiel entgegen geschlagen war.“

Ähnliches erlebte ein Deutsch-Italiener beim Public Viewing des Spiels von Deutschland gegen Italien in Lübeck und schilderte es der taz: "Ein Typ neben mir fing an, mich bei jeder Aktion anzupöbeln, die irgendwie gegen Deutschland lief. „Der Scheiß-Itaker soll seine Fresse halten“, war noch eine der netteren Sachen. Er hörte gar nicht mehr auf und wollte, dass ich auf seine Provokationen eingehe. Ich wollte gar nicht reagieren. Ich wollte einfach nur das Spiel gucken – es war ja auch total spannend. Aus demselben Grund hatte ich auch kein Italien-Trikot angezogen. Das mache ich schon länger nicht mehr: Ich habe einfach keinen Bock mehr auf die dummen Sprüche. Die kommen automatisch, wenn man ein Italien-Trikot trägt. Der Hinweg zur Kneipe wäre scheiße gewesen. Und der Rückweg sowieso. Egal, wie es ausgegangen wäre."

Rassismus und Rechtsextremismus International

Italien beklagt ein Todesopfer rassistischer Gewalt mit Fußball-Hintergrund: Flüchtling aus Nigeria in Paolo Calcinora auf offener Straße erschlagen

Ein Flüchtling aus Nigeria ist bei einem rassistischen Überfall in Italien auf offener Straße getötet worden. Der 36-Jährige sei in der Kleinstadt Fermo bei einem Spaziergang mit seiner Freundin von einem Fußballfan rassistisch angepöbelt und dann brutal auf den Kopf geschlagen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Agi. Der Nigerianer sei bewusstlos zu Boden gegangen und am Mittwoch im Krankenhaus gestorben, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Die Gewalttat habe sich bereits am Dienstag ereignet (oe24.at, Bild.de)

Russischer Fanverband schickt Neonazi zur EM

Hass und Gewalt werden von oben gepredigt: Neonazi Alexander Shprygin gehört zur russischen Delegation. „Ich kann nichts Schlimmes daran finden, wenn Fans sich prügeln“, polterte Igor Lebedev: „Im Gegenteil: Gut gemacht, Jungs – weiter so!“ Der Hool im Anzug sitzt im Exekutivkomitee des russischen Verbands und für die ultranationalistischen „Liberaldemokraten“ im russischen Parlament. Der 43-Jährige steht beispielhaft für ein rechtsextremes Netzwerk im russischen Fußball: Sein Assistent Alexander Shprygin ist als Delegationsmitglied mit nach Frankreich gereist – auch wenn seine rassistische Forderung, es sollten „nur slawische Gesichter in der Nationalmannschaft“ zu sehen sein, nicht erfüllt wurde. Bei einem Konzert der rechtsextremen Band „Korrotia Metalla“ zeigte Shprygin auf der Bühne den Hitlergruß. Der Neo-Nazi ist als Chef des allrussischen Fan-Verbands dabei (mopo, nzz)

Englische Fans werfen Münzen nach bettelnden Roma-Kindern

Neue Bilder zeugen von der Rohheit vieler Fußball-Anhänger jenseits der Spiele. Ein Video aus Lille zeigt englische Fans, vor dem Restaurant „Les 3 Brasseurs“. Grölend werfen sie Centstücken in ihre Mitte, wo sich vier Roma-Kinder auf das Geld stürzen. Teilweise stürzen sich die Kinder aufeinander, um sich das Geld gegenseitig streitig zu machen. Zwischendrin werden Kronkorken geworfen. Große Erheiterung, als die vier bemerken, dass sie sich um Wertloses balgen. Die Meute singt, lacht, tanzt, filmt, feiert sich. Einer im weißen Rooney-Trikot geht zu den vier Jungs hin, deutet mit der Faust, an, die Kinder zu boxen. Ein alter Bekannter. Er war involviert, als britische Anhänger sich in den Straßen von Lille am Dienstag eine Schlacht mit russischen Hooligans lieferten (Welt).

Rassismus in Polen: Rechte missbrauchen EM-Erfolge

Rechte polnische Gruppen nutzen die Erfolge des Nationalteams als Bühne für rassistische Parolen. Die polnische Ultraszene ist stramm rechts. So liefen polnische Ultras vor dem Spiel zwischen Polen und der Ukraine in Marseille mit einem Banner mit der Aufschrift „Defenders Of European Culture“ durch die Straßen, später war es auch in der polnischen Fankurve zu sehen. Marseille, eine durch Einwanderung geprägte Stadt, gilt vielen Polen als der Inbegriff eines verhassten multikulturellen Westeuropas, das seine Wurzeln verloren hat. Eine Sichtweise, die nicht nur bei polnischen Rechtsradikalen verbreitet ist. Rechte Kräfte versuchen vielfältig, die Erfolge der polnischen Mannschaft zu vereinnahmen. So postete die „Allpolnische Jugend nach dem Achtelfinalsieg gegen die Schweiz ein Foto der Mannschaft in Anzügen mit der Parole: „All Different. All White. Poland Euro 2016“. Zum Glück reagiert der polnische Fußballverband, der sich in der Vergangenheit mit der Bestrafung so mancher rassistischer Symbole in den Stadien schwergetan hatte, dieses Mal sofort. Der Verband kündigte einen Tag später rechtliche Schritte gegen den Missbrauch dieses Bildes an (Tagesspiegel)

Fußball-EM ohne Regenbogen: Österreichischem Fußballfan wurde Eintritt mit Regenbogenfahne im Stade de France verboten

Christoph Krottmayer (33) hatte sich sehr auf das Fußballspiel Österreich gegen Island im Pariser Stade de France gefreut (das Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage für sein Heimatteam). Mit Freunden war er angereist, um das Nationalteam der Österreicher zu unterstützen. Mit im Gepäck: seine Regenbogenfahne. Den Ticketkontrolleuren sind Fahnen egal, aber bei der Security war dann Schluss. Der französische Sicherheitsmitarbeiter identifizierte die Fahne als „Schwulenfahne“, was ja so auch nicht ganz richtig ist, und zeigte sie seinem Vorgesetzen. Der wiederum erklärte strikt, dass die Fahne draußen bleiben muss, weil die UEFA keine „politischen Statements“ im Stadion erlaube. Für Christoph ist das aber in erster Linie kein politisches Statement sondern eine Bekundung von Offenheit und Sichtbarkeit. Zumal die UEFA ja mit ihrer RESPECT-Kampagne genau das propagiert. Selbst die französischen Polizisten am Stadion hatten geschaltet und meinten, dass die Fahne durchaus ins Stadion gehöre – gerade nach Orlando. Christoph blieb trotz Diskussion am Ende nichts anderes übrig, als die Fahne abzugeben – er durfte sie sich nach dem Spiel wieder abholen (m-maenner.de, vgl. Deutschlandfunk).

Eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats in Orland lehnte die UEFA übrigens auch ab (Frankfurter Rundschau).

Islands Fußballverband distanziert sich von dänischer Rassismus-Kampagne

Islands Fußballverband KSI hat sich vehement von einer rassistischen Kampagne der dänischen Rechtspartei "Danskernes Parti" in den sozialen Netzwerken distanziert. Darin zeigt die Partei unter anderem ein Foto jubelnder isländischer Nationalspieler mit dem Textzusatz: "Island - Europa". Dem gegenüber steht ein Foto ausschließlich dunkelhäutiger französischer Nationalspieler, darunter Superstar Paul Pogba von Juventus Turin, mit dem Textzusatz: "Frankreich - Afrika". In einer Stellungnahme auf seiner Homepage stellte der isländische Verband klar: "Der KSI bedauert es, mit der Danskernes Parti in Verbindung gebracht zu werden und fordert, diese Kampagne unverzüglich zu stoppen. Diskriminierende Kräfte haben keinen Platz im Fußball. Der KSI distanziert sich von Hasspropaganda dieser Art." (Sports.yahoo.com).

![]()